“816地下核工程”全名“三線建設進洞的原子能反應堆及化學后處理工程”,也就是為原子彈制造提供核原料的地下核工廠。

正是因為白濤群山環繞,烏江水量充足,花崗巖山體又極為堅固,于是這里被確定為中國第二個核原料工業基地,于1966年批準修建。

從一開始,這項工程就被列為絕密級軍事機密,因此只有編號,連同白濤這片土地,也就此隱去了姓名。

隨著“白濤”的消失,同時誕生的是眼前這個地下人工洞體,以及藏匿其中的核原料工廠。見慣了重慶的大型隧道,你會覺得這個洞口不太起眼。但走進洞中,里面竟是對“別有洞天”這四個字的淋漓體現。

84歲高齡的陳炳章曾在核反應堆的核心區域負責設備維護和檢修,歲月變遷,當年廠區的交通車變成了如今的景點觀光車,前方的目的地也變換了光景。

“101工號”是反應堆主廠房,從底到頂將近80米,分為12層樓,它是816工程最大的洞室。從八樓的反應堆大廳向下望,是三樓的核反應堆堆芯,亮著白光的核燃料棒模型正模擬著工廠未能實踐的原子能生產。

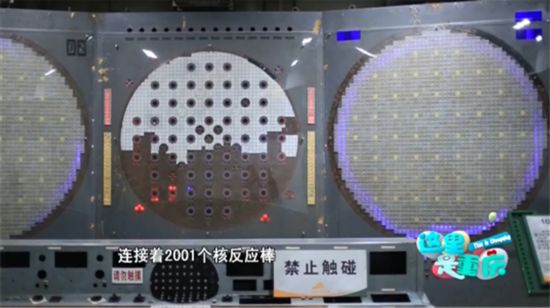

往上一層,九樓的控制室里,空置的柜體框架有三面墻寬,曾經國內最先進的計算機系統,如今只剩下這些裸露的電線。圓形控制盤上,標有序號的2001個小孔,連接著2001個核反應棒。在陳炳章的記憶里,這是整個工程的心臟,當年,在這個燈火通明的房間里,聚集了全中國最聰明的大腦。

工程在經歷17年的秘密建設以后,由于國際形勢的變化,于1984年停建,此時,洞內已完成建筑工程量的85%,和安裝工程量的60%。

104大廠房,原本計劃建成中國第一座利用核余熱發電的發電廠。據說,當時汽輪發電機組已經運到了現場。如今,這里用聲、光、電模擬著發電廠工作的場景,試圖把人們帶去那個沒來得及實現的未來。那條原本用于儲水的3公里引水洞,在環形燈帶的映襯下,神秘且科幻,仿佛正要帶你通往這個地下世界的前世今生。

在816地下核工程展廳里,你若仔細觀察這張三維模型圖,就會發現,無論是80米高的“101工號”、100長的“104發電廠”、還是3公里長的引水洞,它們都只是整個地下核工廠的一小部分。816地下核工程共有18個洞室,還有道路、導洞、支洞、隧道等一共130多條,可謂洞中有樓,樓中有洞。

如果不行走其間,很難想象當年的人們是如何在條件艱苦,設備簡陋的情況下,用人工鎬釬在這堅硬的花崗巖山體中,開鑿出這個巨大而精巧的洞中天地。

墻上不時出現的標語口號,對現在的我們來說,時常聽聞,卻感覺遙遠,但在那個特殊的年代,它真實地流淌在一代人血液里。

事實上,“816工程”,遠不止這洞中世界。當時的白濤,與世隔絕,為了架橋鋪路、建廠房建住宅,小鎮聚集起了6萬余人,工廠、醫院、學校一應俱全,是真正的核軍工小鎮。在離地下工程不遠的白濤麥子坪,還有一座國營816機修廠。

如今,機修廠即將變身成為一座關于“三線建設”的博物館,與周邊打造的816主題“軍工小鎮”一起,與往來游客共同追憶816的過往。